Obscure épouvante et épouvantes obscures : petit florilège horrifique et insolite

Comme chacun sait, le cinéma de genre a ses travers, nombreux, parmi lesquels on compte les effets de mode et les codes ressassés. Longtemps considéré comme avant-gardiste, laboratoire des expérimentations cinématographiques les plus audacieuses mais aussi révélateur de questions sociales brûlantes, le film d’épouvante n’a pourtant guère échappé aux sirènes de l’académisme, une fois son potentiel commercial saisi. Ainsi, ne manquèrent pas de se manifester des tendances cinématographiques caractéristiques d’époques, d’espaces et de cultures différentes.

Le Japon de l’après-guerre eut ses monstres gigantesques, ravageant des villes entières dans le souvenir des bombardements nucléaires. Les États-Unis de la Guerre Froide commençante eurent leurs invasions extraterrestres en tous genres, les érigeant toujours un peu plus en défenseurs d’une humanité libre et démocratique. Les années 1990 eurent leurs anticipations pessimistes sur les dangers de la biotechnologie, et l’Occident des années 2000 ses fables écologistes apocalyptiques. En un mot comme en mille, l’homo sapiens ne semble jamais avoir été à cours d’idées pour mettre en scène sa propre destruction ; et ce, bien avant l’invention du cinéma, du reste.

Une telle profusion n’a pas manqué de susciter, en réaction, une forme de désaveu critique pour un genre considéré comme sous-culturel et dépourvu d’intérêt. Parmi les milliers de bouses de série Z et les ternes « incontournables » qui ne surprennent plus personne, il est pourtant quelques pépites injustement méconnues. Aux confins des cinémas de genre et d’auteur, celles-ci tiennent moins de l’objet historique, que de la création obscure et marginale. À ce titre, ces films n’eurent guère pour horizon de leur ambition la conformation aux standards alors en vogue. Ils n’eurent pas non plus pour souci la subversion totale du genre dans lequel ils s’inscrivaient. Ils semblent, au contraire, avoir fait écho à des tortures et à des questionnements personnels et singuliers, nécessairement radicaux et donc clivants pour le public, qui leur ouvrent la voie au statut de film culte. Plus ou moins salués ou décriés en leur temps, plus ou moins oubliés depuis, ils n’en parviennent pas moins à toucher profondément leurs nouveaux spectateurs. Cher lecteur, c’est donc avec une joie sincère et qui sera, je l’espère, partagée, que je t’en livre aujourd’hui un modeste et personnel florilège.

Documenter l’horreur : Haxan (1922), The Wicker Man (1973)

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le cinéma fantastique a pu s’approprier les codes et les ressources du film documentaire pour provoquer l’épouvante ; et ce, de manière précoce. Filmé en 1922, Haxan (paru en France sous le titre La Sorcellerie à travers les Âges) s’inscrit pleinement dans cette démarche, dès la période muette. La volonté de son réalisateur Benjamin Christensen était de mettre en images un essai, à dimension historique, mais aussi militante, à travers une série de scènes horrifiques. De l’Antiquité égyptienne à 1922, le métrage suédois s’attache à présenter la place des sorcières prétendues dans la société et dans l’imaginaire. Pour ce faire, Christensen eut recours à des sources historiques, comme le Malleus Maleficarum des inquisiteurs dominicains Institoris et Sprenger (vers 1485). Nombreuses sont également les iconographies (gravures à l’eau forte, peintures, enluminures) et les pièces de musée venant renforcer le propos, sous forme d’incises. Le réalisateur fait également appel à certains érudits pour faire argument d’autorité, et donner à son propos une crédibilité afin de fonder un message militant.

En effet, après avoir égrené diverses situations historiques, Christensen dresse un parallèle entre une sorcellerie qu’il considère comme construite socialement, et la condition de ses contemporaines aliénées. L’hystérie, fameuse pathologie de ce XXème siècle commençant, y est ainsi considérée avec un regard critique. Aussi Haxan constitue-t-il un récit à charge envers l’exclusion sociale et l’enfermement, sous couvert de religion ou de santé publique. Le film n’en constitue pas moins un support éminemment artistique, adoptant une démarche rigoureusement picturale dans l’élaboration de ses plans. Bien des critiques le rapprochèrent ainsi des œuvres des primitifs flamands comme Jérome Bosch, ou Brueghel, en raison des motifs déployés (torture, érotisation, diableries). Cette audace visuelle valut au métrage une censure massive en Occident, voire son interdiction totale aux États-Unis, l’année même où fut créée la Motion Pictures Producers and Distributors Association dirigée par l’avocat moraliste William Hays. Haxan vaut, également, pour son utilisation des effets spéciaux les plus novateurs de l’époque (stop-motion, prothèses, surimpressions), qui en firent le film scandinave le plus coûteux du cinéma muet.

Un même souci documentaire, quoique plus feutré, caractérise aussi Le Dieu d’Osier (The Wicker Man, 1973). Son réalisateur, Robin Hardy, qui réalise-là son premier long-métrage, est d’ailleurs documentariste de formation. C’est après un long travail de recherche sur le paganisme anglo-saxon, mené avec le romancier et scénariste Anthony Schaffer, qu’il entame le tournage. Le cadre de celui-ci (l’archipel des Hébrides), la reconstitution des costumes traditionnels et des ambiances folkloriques valent au film une ovation critique unanime, en dépit d’une piètre distribution. Christopher Lee, qui interprète le lord régnant sur l’île fictive du récit, Summerisle, dira qu’il s’agit-là de sa meilleure expérience. The Wicker Man est, aujourd’hui encore, considéré comme l’un des plus grands films du cinéma britannique, toutes périodes confondues, notamment pour ses musiques (elles aussi largement inspirées du folklore traditionnel insulaire).

The Wicker Man raconte l’histoire du sergent britannique Neil Howie, qui enquête sur la disparition d’une fillette vivant sur l’île de Summerisle, au Nord-Ouest de la Grande-Bretagne. Au cours de son investigation, l’agent découvre une communauté vivant dans une autarcie prospère et quelque peu traditionaliste… La société des autochtones, libertaire, païenne, pérennisée par une intrigante opulence agricole, heurte le policier puritain, tout droit sorti d’une Angleterre marquée par la première crise pétrolière. Confronté à plus conservateur que lui, Howie va de mauvaise surprise en mauvaise surprise dans ce qui lui apparaît bientôt comme une marge géographique… et historique.

Questionner la monstruosité : Freaks (1932), The Mist (2007)

Faire appartenir La Monstrueuse Parade (Freaks, 1932) au genre de l’épouvante n’a rien d’aisé, tant il semble tenir, aujourd’hui, du drame humaniste. En vérité, sa réalisation est à l’origine motivée par la compétition de deux grands studios américains, dans le domaine nouvellement investi (et fort rentable) du cinéma horrifique. Après le succès historique des deux dernières productions de sa rivale Universal, Dracula et Frankenstein, la Metro Goldwyn Mayer n’entend guère se faire damer le pion. Son directeur, Irving Thalberg, confie la réalisation du script qu’il juge le plus « horrifiant » de sa carrière au prometteur Tod Browning, par ailleurs propriétaire d’un cirque et très enthousiasmé par le projet. En effet, loin des poncifs du fantastique qui s’imposent alors sur les grands écrans américains, Freaks met en scène une troupe de forains atteints de difformités bien réelles (les « freaks », ou « monstres »), interprétés par de véritables professionnels du spectacle, handicapés. Bien que la direction mise sur l’effroi suscité par une humanité contrefaite, Browning décide de questionner la monstruosité, par un renversement habile.

Lorsque la sublime trapéziste Cléopâtre découvre que le nain Hans est détenteur d’une importante richesse, elle décide, avec la complicité du culturiste Hercule, de l’épouser, puis de l’assassiner, afin d’hériter de son patrimoine. Pour faire illusion, ces manigances amènent Cléopâtre à se rapprocher des freaks, les curiosités de la troupe, qui ne se montrent pas longtemps dupes de la manœuvre. On l’aura compris, Browning joue ici du sens étymologique du terme latin monstrum : « ce qui est digne d’être montré », « qui présente un intérêt visuel remarquable ». Par symétrie, le mot désigne ici tant la monstruosité désignée comme repoussante, incarnée par les freaks, que la monstruosité valorisante, désignée comme dépassement de la normalité humaine en matière de beauté et de force physique, incarnée par Cléopâtre et Hercule. La solidarité et la tolérance des premiers s’oppose à l’abjection morale des seconds, les faisant apparaître comme les plus repoussants et les moins humains. À sa sortie, le film choque par sa violence psychologique inouïe, qui culmine lors de la vengeance des freaks. C’est précisément cette violence déployée par les « monstres » qui est estimée bien trop « terrifiante » (ou dérangeante…) par le public et la critique américaine, au point d’exiger un nouveau montage du métrage, voire son interdiction. Cette réception catastrophique signe la déchéance de Browning, qui finira sa vie oublié et incompris. Freaks n’est redécouvert que durant les années 1960, où il acquiert le statut de film culte, symbole d’une contre-culture anti-consumériste et humaniste.

Comment parler d’épouvante sans évoquer, de près ou de loin, l’un des auteurs les plus prolifiques (toujours) et talentueux (pas toujours, mais quand il l’est, c’est pour de bon) en la matière, j’ai nommé : Stephen King ? Chantre de la monstruosité sous toute ses formes, King s’est lui aussi essayé, avec brio, à l’exercice du renversement dans sa nouvelle Brume (The Mist, 1985). Cette dernière fit l’objet d’une adaptation par l’apologète attitré de King au cinéma, Frank Darabont. Si le propos de Brume peut être rapproché de celui de Freaks, la monstruosité y est moins ambivalente encore. Alors qu’une brume surnaturelle envahit une petite ville d’Amérique, happant les personnes qu’y s’y égarent, certains habitants trouvent refuge dans un centre commercial. Il apparaît vite que la brume est hantée par une présence menaçante, et indicible. Celle-ci cristallise toutes les projections, tensions et autres peurs viscérales des humains enfermés. Alors que leur survie commençait à s’organiser par la constitution d’une petite société, ceux-ci se divisent bientôt au sujet de l’attitude à adopter, et de l’origine du phénomène. Des communautarismes se font jour, qui opposent les partisans d’une lecture apocalyptique et repentante de la situation aux cartésiens les plus sceptiques. Tente de surnager une poignée d’indécis, conscients que la monstruosité et le danger se trouvent tout autant à l’intérieur du magasin qu’à l’extérieur, dans la brume.

Morceau du groupe Dead Can Dance accompagnant la fin du film, et perçu par le réalisateur comme « un requiem pour l’humanité »

Une fois de plus, King s’illustre par une critique acerbe de la vanité humaine et de l’illusion démocratique, reines dans une société fondée sur l’ignorance et l’individualisme. À l’épreuve de l’étrangeté, le lien social se rompt, le dogmatisme obscurantiste menace, flanqué de l’héroïsme sacrificiel et inconscient, et du rationalisme le plus obtus. Darabont lui-même compare à juste titre le récit à Sa Majesté des Mouches, de William Golding (1954), en ce qu’il expose des réactions divergents face aux peurs les plus fondamentales. Les véritables monstres sont bien évidemment les humains, à raison qu’ils se conduisent sans humanité les uns envers les autres. Mais rassurez-vous : les bestioles n’en demeurent pas moins dégueulasses et flippantes.

La condition féminine, un impensé du cinéma d’épouvante ? Suspiria (1974), La Compagnie des Loups (1982), Teeth (2007)

Suspiria (1974), film du célèbre Dario Argento, appartient au genre italien du galio. Il dépeint un univers féminin, dépourvu des figures masculines charismatiques typiques des héros et des antagonistes traditionnels du fantastique. Le personnage de Jessica Harper, une jeune chanteuse partie étudier dans une ancienne et prestigieuse école de musique pour femmes, est confronté à des phénomènes inquiétants. Lorsque certaines de ses camarades sont retrouvées mortes, elle décide de mener l’enquête en parcourant l’établissement, lequel s’avère être le repère d’une antique sorcière, la Mère des Soupirs…

Le thème principal du film, composé par le groupe de rock progressif Goblin

L’héroïne, sensible, jeune et frêle, semble incarner le personnage principal des contes les plus naïfs ; Argento lui-même revendique l’influence d’Alice au Pays des Merveilles, de Blanche Neige, ainsi que des classiques de Walt Disney. Le réalisateur italien revisite cependant ces univers en leur conférant une teinte morbide, mais aussi onirique. À l’instar de l’œuvre de Lewis Carroll, le film vaut moins pour son récit décousu que pour la sensualité de son univers. Loin des poncifs du film d’horreur, Suspiria est un film lent, contemplatif, une errance dans un univers architectural immense et torturé. C’est avec une surprenante poésie visuelle et un don inouï de la composition qu’Argento revisite le cinéma d’épouvante ; en le féminisant, il s’inscrit également en rupture avec les codes du genre les plus conventionnels.

La Compagnie des Loups (1982) est une réappropriation plus explicite de l’imagerie, voire du propos, des contes. Le récit prend place dans le rêve d’une adolescente, Rosaline, en proie à la tourmente du désir naissant. Alors que son corps la ramène toujours à sa condition d’adulte en devenir, la jeune fille se réfugie dans l’univers ouaté et sécurisant des fables de son enfance. Lovée dans ses songes, elle y prend les traits d’une jeune villageoise, habitant au cœur d’une forêt peuplée d’effrayants hommes-loup. Ces derniers, menaçants, lubriques et trompeurs, n’en demeurent pas moins attirants pour Rosaline. Oscillant entre la tentation et la repentance, la terreur et la fascination, elle s’abandonne progressivement à rencontrer l’objet de son déchirement intérieur.

La Compagnie des Loups est un film sur la perte de l’innocence, la découverte de l’Autre en tant qu’être désiré, fantasmé, mais aussi duplice et potentiellement dangereux. Son propos ne tombe pas pour autant dans un discours niais, moralisateur, ou sexiste. Sont dressés différents portraits de femmes, allant de la pucelle à la mère de famille, prisonnières de liens sociaux construits par les hommes. Voilà ce à quoi s’expose la femme au sortir de l’enfance : elle cristallise des tensions, des attentes, des pressions sociales, qui sont autant de contraintes à son propre désir, quand elles n’en sont pas la négation violente. Son éducation est basée sur l’apprentissage de la crainte à l’égard des hommes dominateurs, dont la violence paraît naturelle et évidente, donc inéluctable.

Autre film s’intéressant aux violences faites aux femmes (contrairement à ce que l’on pourrait croire… ), Teeth (2007) relate l’histoire de Dawn, une lycéenne de banlieue américaine, militant pour un cercle puritain à ses heures perdues. Elle défend notamment la chasteté avant le mariage, à l’occasion de cercles de discussion qu’elle anime dans son établissement scolaire. Révulsée et angoissée par le commerce charnel, la jeune fille se lance timidement dans sa première relation amoureuse, avec un camarade de classe. C’est alors qu’elle prend progressivement conscience d’une petite particularité anatomique : son vagin est pourvu de dents… En dépit des apparences, Teeth est moins destiné à faire frémir la seule intimité masculine, qu’à dénoncer la réalité sociale des violences faites aux femmes. Celle-ci se manifeste sous différentes formes, notamment en matière sexuelle, allant du violeur violent au dragueur drogueur, en passant par le gynécologue froid, désinvolte et négligeant. Loin de se cantonner à la description d’une justicière castratrice, Teeth multiplie les idées de mise en scène géni(t)ales pour dénoncer la mentalité patriarcale et puritaine, non sans une ironie mordante.

En outre, Teeth ne verse guère dans la vulgarité ou le gore complaisant. L’humour, noir mais toujours bienvenu et jamais trop insistant, apporte un soupçon de légèreté à un propos d’ensemble très grave. Subtil et pudique quant à sa forme, le film n’en développe pas moins un discours sévère, et tristement d’actualité. Quand on sait la place que tiennent les représentations collectives, notamment véhiculées par le cinéma, dans notre comportement quotidien, on ne peut que souhaiter la multiplication de ce genre d’œuvre, sérieuse et personnelle.

Des films horrifiques pour une société épouvantable : Le Sous-Sol de la Peur (1991), Candyman (1992), Ravenous (1999)

Avec la sortie de Get Out, le cinéma d’épouvante semble s’être, dernièrement, réapproprié la question des violences racistes. Ce thème connut aussi quelques développements en la matière au début des années 90, avec le fameux Candyman (1992), mais aussi le Sous-Sol de la Peur (The People Under the Stairs, 1991). Le premier narre l’histoire d’une jeune folkloriste, Helen Lyle, travaillant sur les superstitions de la banlieue de Chicago. Au fil de ses recherches, Helen se convainc de l’existence d’un spectre hantant la communauté noire de cette ville. Le fantôme serait celui d’un fils d’esclave, Daniel Robitaille, assassiné en 1890 par un riche paysan pour avoir engrossé sa fille. Mutilé, puis enduit de miel et livré aux abeilles, Robitaille survit dans la mémoire locale sous le nom de « Candyman « …

Le Sous-Sol de la Peur insiste, lui aussi, sur la fracture sociale persistant entre Afro-américains et Blancs en Amérique du Nord. Élevé par une mère cancéreuse dans les quartiers pauvres de Los Angeles, le jeune Dexter est contraint de participer au cambriolage d’une maison cossue, habitée par de mystérieux propriétaires. Ceux-ci s’avèrent être rien de moins qu’une famille de cannibales endogames et consanguins, prospérant dans leur autarcie en vampirisant les loyers des populations sans le sou. Dexter se retrouve prisonnier de l’édifice, et bientôt pris en chasse par ses occupants… ou, tout du moins, une partie d’entre eux. Ce contraste entre deux mondes que tout oppose dénonce la ségrégation choisie, par certaines populations aisées, à travers le développement de gated communities. Celles-ci constituent des lotissements en vase clos, hermétiques à tout contact extérieur, dévolu à la reproduction sociale la plus stricte.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Vorace (Ravenous, 1999) est lui aussi porteur d’un message social. Le film relate l’histoire du capitaine John Boyd, héros involontaire de la guerre américano-mexicaine (1846-1848). Celui-ci est en effet décoré pour s’être emparé d’une casemate ennemie, à lui seul. Mais il est aussi banni au fin fond des Monts Klamath pour s’en être emparé… en se faisant passer pour mort sur le champ de bataille, par couardise. Boyd est affecté à un petit fortin isolé, tenu par une poignée d’hommes au mieux alcooliques, au pire dérangés. Un jour, ils recueillent un voyageur moribond, seul rescapé d’une expédition piégée par les neiges. Celui-ci les prie de procéder au sauvetage de ses compagnons, réduits à s’entre-dévorer. À leur départ, les soldats sont avertis par leur éclaireur amérindien de la malédiction du Wendigo, qui s’abattrait sur quiconque s’adonne au cannibalisme…

Vorace parle moins d’anthropophagie littérale que de darwinisme social. À ce titre, il effraie par le parallèle qu’il dresse entre le cannibalisme et le capitalisme insatiable, la compétition mortifère et les mythes fondamentaux de l’inégalité sociale. Autant d’idéologies dévorantes, évoquées non sans cynisme par deux wendigos sous la bannière étoilée, dans l’attente de nouvelles proies. Témoin, le titre « Manifest Destiny« , qui constitue la bande sonore du passage en question (génialement composée par Damon Albarn, fondateur de Blur et de Gorillaz, et Michael Nyman). La « destinée manifeste » était l’idéologie promue par les républicains-démocrates (oui, les deux peuvent aller de paire) américains à partir des années 1840. Elle défendait l’idée selon laquelle les États-Unis avaient vocation à s’étendre vers l’Ouest, pour y diffuser la religion, la civilisation et la démocratie. Vous connaissez la suite de l’Histoire…

Épouvanter sans horrifier : Faux-Semblants (1988), L’Antre de la Folie (1995), Le Village (2005)

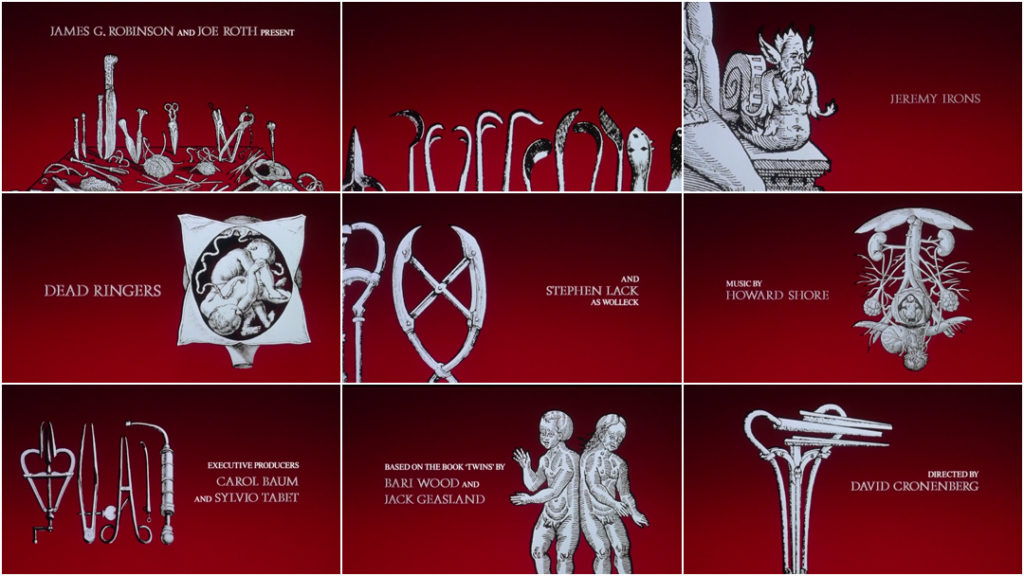

Comme vous le savez, l’épouvante peut aussi se déployer sur un mode plus psychologique, et développer une tension qui culminera à la fin de l’œuvre, souvent avec des enjeux plus dramatiques qu’horrifiques. Faux-Semblants (1988) est l’une de ces œuvres. Réalisé par le maître de la body horror David Cronenberg, le film ne verse pas dans l’horreur organique si graphique que nous lui connaissons. Il est ici question de deux frères, Beverly et Elliot Mantle, gynécologues fameux qu’une gémellité parfaite rend physiquement indistincts. Cependant, là où Elliot se montre serein, audacieux et séducteur, Beverly s’avère être beaucoup plus sensible et réservé. Habitués à partager l’intégralité de leurs succès, tant professionnels que sentimentaux, les deux frères voient leur symbiose menacée par l’arrivée de Claire, une patiente stérile à l’anatomie particulière, dont s’éprend Beverly.

Cronenberg livre ici un véritable chef d’œuvre dramatique, probablement unique dans son genre « clinico-fantastique ». Le film aborde avec talent et justesse les thèmes de l’individualité, de la création, de l’amour fraternel, de la solitude et de l’aliénation. L’interprétation de jumeaux par Jeremy Irons demeure l’une des plus impressionnantes à ce jour, rivalisant avec celle de Michael Fassbender dans Alien Covenant, laquelle bénéficie pourtant de 30 ans de progrès en matière d’effets spéciaux.

D’inspiration éminemment lovecraftienne, l’Antre de la Folie (1995) met en scène Sam Neill dans le rôle de John Trent, un enquêteur en assurances (on ne peut pas décrocher Alan Grant à tous les coups). Celui est mandaté par le directeur d’une maison d’éditions afin de retrouver Sutter Cane, célèbre auteur de romans horrifiques, récemment disparu. Son enquête mène Alan Gr…euh John Trent dans un petit village campagnard, où la réalité semble étrangement se conformer à l’univers littéraire de Cane… Le film, conçu comme un hommage à Lovecraft, lui emprunte bien des motifs : solipsisme du héros confronté à une menace planétaire que lui seul perçoit, existence d’entités cauchemardesques au-delà de l’entendement humain ; le design même des créatures est assez évocateur, mais je ne voudrais pas trop en dire… Si vous aimez l’horreur métaphysique et l’ambiance des années 90, ce film est fait pour vous.

Réalisateur controversé depuis maintenant une bonne décennie, Night M. Shyamalan était pourtant en odeur de sainteté au début des années 2000. Considéré comme le dernier film de cette période fastueuse, Le Village (2005) avait en effet tout pour plaire : casting prodigieux (comprenant Joaquin Phoenix, Adrien Brody, Sigourney Weaver, William Hurt et Bryce Dallas Howard), photographie sublime, et musiques bouleversantes. Seulement voilà : la publicité, trompeuse (ou, pour une fois, habile ?), axa sur la dimension strictement horrifique du film, menant certains spectateurs droit vers la déception. Et d’autres, vers l’extase. Conformément à l’habitude de Shyamalan, Le Village repose en effet sur une construction patiente et ambiguë, que vient bouleverser un twist final, dans un moment de tension paroxystique.

« Vous êtes chauds ce soir Limoges ?? »

C’est bien pourquoi cet anticonformisme est susceptible d’en dérouter plus d’un. Mais, pour peu que vous aimiez être surpris(e), je ne peux que vous recommander ce très inquiétant, mais aussi très beau film. À une époque indéterminée (qui n’est pas sans rappeler le XIXème siècle rural), un petit village vit en autarcie au milieu d’une forêt profonde. Ses habitants mènent une existence en apparence paisible, seulement troublée par les décès occasionnels des victimes de maladie. En vérité, les villageois sont soumis à la crainte perpétuelle de « Ceux dont on ne parle pas », des créatures associées à la couleur rouge qui peuplent les bois alentours. Pour s’en protéger, les habitants arborent constamment la couleur jaune et procèdent à des sacrifices rituels. En dépit de ces précautions, censées sanctuariser l’espace du village, les incursions des êtres malveillants se répètent nuitamment en son enceinte. Le jeune Lucius Hunt (Joaquin Phoenix) entreprend alors de se rendre en ville, pour en ramener des médicaments et percer le mystère des bois.

Le Village a constitué pour moi une très belle découverte, tout à fait inattendue. Sa photographie soignée, ses ambiances travaillées et son rythme maîtrisé en font, à mon sens, l’un des meilleurs films fantastiques de la décennie passée.

La réécriture, perpétuer le mythe en l’actualisant : Phantom of the Paradise (1974), May (2002)

Parfois considérée comme un sous-genre culturel, l’épouvante n’en comporte pas moins d’excellentes œuvres, à l’occasion très référencées. Et Phantom of the Paradise, de Brian de Palma, ne déroge pas à la règle. Réécriture revendiquée du Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux, le film assume également un nombre incroyable d’hommages et d’influences. Parmi celles-ci, on peut citer Faust, Le Portrait de Dorian Gray, mais aussi des clins d’œil plus ou moins évidents au roman de Proust Du Côté de Chez Swan, à Psychose d’Hitchcock ou encore aux Chaussons Rouges de Powell.

Le film narre les affres du jeune compositeur Winslow Leach, pianiste virtuose et candide rêvant de voir son œuvre adaptée sur scène. Un producteur cynique et richissime du nom de Swan lui dérobe ses partitions, tout en lui promettant une rétribution prochaine. En tentant de récupérer sa création, Winslow croise la route de la belle Phoenix, chanteuse à la voix magnifique, dont il s’éprend. Malheureusement pour lui, Swan engage la jeune femme pour le spectacle d’inauguration de sa nouvelle scène, « son Xanadu, son Disneyland : le Paradise ». Dans le même temps, il organise l’ostracisme de Winslow, afin de s’approprier définitivement l’œuvre de celui-ci. Le musicien résiste, ce qui lui coûte son visage, ainsi que sa liberté. Il décide alors de hanter le Paradise et de se venger de Swan…

Avec une telle quantité de références, Phantom of the Paradise constitue une œuvre richissime, louvoyant constamment entre l’effroyable et le burlesque, entre le kitch débridé et la justesse de l’émotion. Kitch, certes, car le film est étonnamment conçu comme la célébration de la décennie musicale (et vestimentaire…) dans laquelle il s’inscrit : celle des années 70. La quasi intégralité des musiques sont intra diégétiques, et composées, de surcroît, par l’acteur de Swan lui-même ! En un mot comme en mille, ce film constitue un trip halluciné et hallucinant dans un espace-temps de rêve, bizarrement conscient de sa propre iconicité future. Une expérience déconcertante, sans pareille, baroque au possible, que je vous recommande chaudement.

Plus récemment, May de Lucky McKee (2002) proposait une réécriture du mythe de Pygmalion et Galatée, mâtinée de Frankenstein et d’Amélie Poulain. Jeune vétérinaire introvertie, May souffre depuis son enfance d’un strabisme qui lui vaut la risée d’autrui et la complexe sévèrement. Pour l’aider à surmonter cette souffrance quotidienne, sa mère lui offre une poupée en lui soufflant à l’oreille : « Si tu ne trouves pas d’amis, fais t’en un ». Adulte, May conserve une relation privilégiée avec cette confidente inanimée. Un jour, son opticien parvient à supprimer son strabisme ; la jeune femme se découvre belle, comme elle l’a toujours été, et tente de s’ouvrir aux autres. Malheureusement, sa passion impérieuse et exigeante ne lui vaut que déconvenues, lesquelles l’affectent profondément.

En outre, l’amour que voue May à ses rencontres éphémères semble toujours se construire autour d’un fantasme obsessionnel, centré sur une partie de l’anatomie du ou de la partenaire concerné(e). Obnubilée par ses désirs déçus et son besoin d’affection, May décide de suivre littéralement le précepte de sa mère, et de se confectionner l’amant idéal qui ne lui fera pas défaut…

Je suis conscient d’avoir l’éloge facile. Il n’en demeure pas moins que May constitue un film remarquable, servi par une BO superbe et des acteurs exceptionnels. Ses personnages sont justes et touchants au possible, son déroulement inattendu, son accomplissement visuel total. Sa fin, particulièrement puissante, tout à la fois grotesque, épouvantable et tragique, couronne une heure et demie de spectacle vrai, personnel, intelligent et respectueux de son spectateur. Totalement maîtrisé de bout en bout, ce premier court-métrage brillant connaît aujourd’hui, à juste titre, le statut de film culte. Au-delà du plaisir esthétique qu’il procure, May nourrit aussi une réflexion intime sur la réification de l’être aimé, le deuil impossible des relations avortées, et la solitude des idéalistes. Et je vais m’arrêter là, car commence déjà à perler la petite larmichette qui trahirait ma condition d’âme sensible aux yeux de mes compatrolliotes.