Mike Oldfield, « Return to Ommadawn » : parousie ou chant du cygne ?

Le 21 janvier 1793 disparaissait Louis XVI, guillotiné sur décision de la Convention. 223 ans et 364 jours plus tard sortait le dernier album du grand Mike Oldfield. Mike Oldfield, génial créateur du petit thème entêtant de l’Exorciste, ou encore de Moonlight Shadow, tube des années 80’s sur lequel vos parents s’émoustillèrent probablement lors de slows torrides. Mais nous ne voulons pas savoir. Dernier en date, certes, mais peut-être aussi dernier tout court. Retour aux sources proclamé et accommodant, en réponse à la demande sincère des fans les plus dévoués, l’album interroge. À plus forte raison, si l’on considère l’avant dernière oeuvre du vénérable Oldfield, Man on the Rocks, classiquement pop-rock. Quid, donc, de cet ultime opus ? Pénétrons ensemble dans l’univers du grand compositeur de Tubular Bells.

Michel Vieuxchamp

Michael Gordon Oldfield naît le 15 mai 1953 à Reading, en Angleterre. Fils d’un mélomane, le jeune Mike acquiert sa première guitare à 7 ans, et la pratique en autodidacte. Il s’inspire des musiciens folk britanniques, mais aussi du guitariste du groupe the Shadows, Hank Marvin. Adolescent réservé, marqué par les crises de folie d’une mère toxicomane, le garçon commence cependant à monter sur scène avec ses frères et soeurs. Il sort son premier album en collaboration avec sa soeur Sally, Children of the Sun, à l’âge de 15 ans. Quelques années plus tard, Mike intègre le groupe de Kevin Ayers comme bassiste, puis guitariste, et rencontre le compositeur David Bedford. À l’orée des années 1970, notre timide adolescent s’approche d’une gloire précoce.

Cloches tubulaires

C’est donc mineur et vacciné que Mike Oldfield composa son premier et plus fameux opus, « Tubular bells », sorti en 1973. Il est des individus, comme ça, qui, là où tout un chacun mettrait quelques années à enchaîner sans partition « Au clair de la lune », composent intégralement une oeuvre d’une quarantaine de minutes. En jouent tous les instruments. Qui a dit que les seuls vrais musiciens furent ceux de l’époque classique ?

Tubular Bells, c’est l’histoire d’un succès immense et totalement imprévisible. L’histoire d’une maison de production nouvellement née, Virgin, lançant un inconnu de 19 ans à l’oeuvre bizarre, qui assurera pourtant son succès immédiat. Aussi étrange que cela puisse paraître, la symphonie rock progressive d’Oldfield, enregistrée par bribes en à peine quelques mois (une semaine pour la face A du vinyle) rencontre un engouement quasi unanime, tant critique que public. L’oeuvre, divisée en deux parties (correspondant aux deux faces du disque vinyle) mélange audacieusement des atmosphères et des orchestrations de toutes sortes : de la folk traditionnelle et enjouée à la musique de chambre intimiste, des couleurs angoissantes de l’introduction au final symphonique et flamboyant de la première partie… L’absence quasi complète de batterie est à noter, exception faite d’un passage de la seconde partie, précurseur du death metal par son utilisation d’un chant guttural et de guitares saturées. D’une manière générale, le chant reste dans cette oeuvre assez minoritaire, discret et éthéré. Il appuie certaines ambiances, sans pour autant en occuper la centralité.

L’année même de la sortie du disque, Oldfield se produit en concert pour la BBC, et rejoue l’intégralité de son oeuvre aux côtés de fameux ménestrels comme Steve Hillage ou Mick Taylor

Celle-ci, Mike la réserve plus volontiers aux instruments ; d’où le choix du titre de l’oeuvre d’une part, et l’énumération des instruments par le menu, façon générique, à la fin de la première partie. Le musicien dira, d’ailleurs, avoir choisi de ne pas chanter lui-même, préférant travailler le son de sa guitare pour s’approcher de la texture de sa propre voix.

Des débuts symphoniques

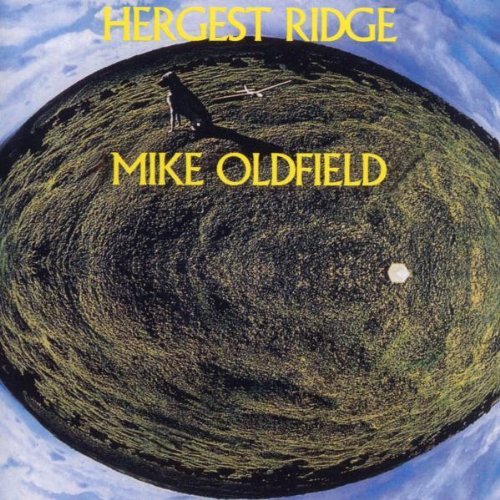

Quelque peu effrayé par cette épiphanie fulgurante, le jeune Mike se retire dans un environnement plus bucolique. En ascète misanthrope, il arpente les collines de l’Herefordshire, ce qui lui inspire un second album, Hergest Ridge (1974).

Si celui-ci connaît un certain succès, les perfides critiques ne manquent pas de dénoncer une réitération paresseuse de Tubular Bells, et s’interrogent quant aux limites de l’inventivité créative d’Oldfield. Critiques faciles s’il en est, car l’album innove tant dans son orchestration (ajout de flûtes multiples, de choeurs féminins celtiques) que dans sa structure (thèmes et motifs récurrents remplacent l’évolution continue et frénétique du précédent opus). D’une manière générale, Hergest Ridge adopte une couleur plus acoustique, plus sereine et plus symphonique que Tubular Bells.

Seule une version orchestrale était disponible… Mais elle n’est pas si éloignée de l’original qu’il y paraît !

Nous reviendrons sur le successeur direct de Hergest Ridge, Ommadawn, plus bas. Le dernier album symphonique du début de carrière de Mike Oldfield, « Incantations », sort en 1978.

Il m’est très difficile de vous donner une idée un tant soit peu fidèle à la réalité de cet album. Comme son titre l’indique, il se caractérise par certains passages très répétitifs, minimalistes, quasiment tribaux et… incantatoires. Néanmoins, ceux-ci constituent autant de saillies dans un paysage musical dominé par une orchestration plus poussée que dans les autres albums. Ainsi la fin de la vidéo ci-dessus reprend-elle l’introduction de la première partie, rappelant quelque peu la musique de Philip Glass par son emploi de motifs répétitifs et déclinés indéfiniment. À noter cependant, à côté d’instruments et de couleurs plus traditionnels, la présence accrue de sonorités synthétiques, annonciatrices du tournant plus pop que prendra la carrière d’Oldfield à partir des années 80.

Mike Oldphilie

En dépit d’un constant renouvellement, Mike Oldfield est passé maître dans l’art de l’auto-citation, de l’extrapolation d’un thème ou d’un concept déjà abordé par lui-même. Les « Tubular Bells » II et III en sont des exemples notables. Ceux-ci font intervenir de nouveaux éléments country, electro, flamenco. Et en effet, comme cela a été dit plus haut, le dernier album du vénérable Mike fut conçu comme un retour aux sources.

Une reprise/remix du thème de Tubular Bells par son propre compositeur, version trance Goa…

Et pas n’importe quelles sources. Avec l’étincelant Music of the Spheres (2008), il était déjà question pour le musicien de renouer avec son passé orchestral, en privilégiant toutefois une instrumentation classique. Parenthèse surprenante et réussie, au sein d’une seconde partie de carrière plutôt marquée par des influences new age, mais aussi expérimentales et électroniques, comme sur les deux suites à Tubular Bells.

Return to Ommadawn aurait donc pu être interprété, d’après son titre (et ce fut mon cas), comme une entreprise similaire. En effet, bien que la comm ait davantage insisté sur l’aspect acoustique de l’oeuvre, la référence au troisième opus du maître ne pouvait qu’évoquer une oeuvre ample, foisonnante, unique en son genre et définitivement inclassable. D’autant plus que l’artiste avait lui-même sollicité, par plébiscite, l’avis de ses fans les plus assidus quant à l’orientation à prendre. Ce dernier album se devait donc d’être le cadeau ultime… Mais il est d’abord temps de parler de son lumineux parangon, de l’astre qui lui dispensa sa lueur du fond des âges. Celui que, précisément, les admirateurs les plus effrénés d’Oldfield et les critiques considèrent souvent comme son chef-d’œuvre absolu. Cher lecteur, parlons de l’inégalable Ommadawn.

Retour sur Ommadawn…

Composé suite au décès de la mère de Mike Oldfield, « Ommadawn » est le point culminant, en termes critiques, de l’oeuvre du musicien. À l’ingéniosité un peu farfelue de « Tubular Bells », à l’atmosphère parfois contrastée de « Hergest Ridge », a succédé une oeuvre à la fois maîtrisée, audacieuse et virtuose. Des émotions complexes s’enchaînent avec une fluidité sans commune mesure avec les partitions des opus précédents. Si domine incontestablement une couleur acoustique au sein de l’album, on peut y entendre une diversité d’orchestration aussi improbable que… réussie, et pertinente. La guitare classique y côtoie le bouzouki, les percussions africaines, la flûte gaélique… Pour réaliser ce métissage si incongru sur le papier, mais si évident à l’écoute, Oldfield fait appel à des artistes de renom comme l’ensemble sud-africain Jabula, ou encore le joueur de cornemuse Paddy Maloney.

Pour vous donner un bref aperçu de la chose, vous trouverez ci-dessus le thème principal de la première partie de l’album. Ambiance à la fois mélancolique et angoissante, comme seul sait les concocter l’ami Oldfield…

Et voici la seconde partie de l’album. Après le final tribal endiablé de la face A, l’artiste nous fait voyager à travers des ambiances planantes, puis celtisantes et folk…

… pour conclure sur une chanson enfantine à souhait, douce et optimiste.D’une tendresse quasi maternelle, celle-ci est inspirée des balades champêtres qu’aime faire le musicien à dos de cheval, et de l’apaisement insouciant qu’elles lui procurent. Je ne saurais trop vous répéter d’écouter, réécouter et rérérérérérécouter cet album enchanteur, à qui aucune description ne sera jamais fidèle. Aucune description, ni même aucun ersatz…

Omma… down.

Conformément au voeu unanime des fans alléchés, « Return to Ommadawn » fut donc promis. On annonça sa venue comme un retour aux sources acoustiques de l’artiste. Après le décès du père et de l’un des fils de celui-ci, en l’espace de deux ans, les plus délirants des adeptes oldfilistes crurent même à une nouvelle conjoncture des astres, qui devait, sordidement, favoriser la réitération du chef-d’oeuvre..

Aucun extrait plus long n’était disponible, navré…

Au bout du compte, le résultat ne dupe guère. Un retour aux sources acoustiques et orchestrales du compositeur ? Certes, il y a bien une guitare acoustique… Mais il est fort difficile de concéder plus à l’album. Dès les premiers instants, les textures renvoient directement à la période new-age du musicien, à grand renfort de reverb et de nappes de synthé. Passe encore, après tout, laissons à l’oeuvre le temps de se mettre en place. Sauf que non. Rien ne se met en place. Aucun souffle ne s’instaure, et ne vient guider la musique au fil de la partition. Quelques mélodies minimalistes s’enchaînent paresseusement sur un accompagnement restreint, en une litanie certes pas désagréable, mais si loin, si loin de l’ampleur orchestrale de son illustre prédécesseur. Pire, l’on devine, derrière quelques approximations rythmiques, quelques motifs pas précisément mis en place, un Mike Oldfield fatigué, las, marqué par la vie. Généreux, certes, et prompt à répondre à l’appel de ses admirateurs. Mais cela suffit-il ? Si aimable que soit ce geste, dont je fus le premier ravi, est-il, fondamentalement, souhaitable ? Je me contenterai ici de citer une autre de mes idoles musicales, Steven Wilson, selon qui l’art, et en l’occurrence la musique, exige de l’artiste un égoïsme strict. Un égoïsme qui place l’inspiration à l’origine de toute entreprise créative, et rien d’autre. Pas même le dévouement le plus sincère envers un public fidèle.

« Return to Ommadawn » n’a rien d’un retour aux débuts de Mike Oldfield. Il s’agit d’un cadeau, certes généreux, fait à ses fans les plus fidèles, mais guère d’une oeuvre mémorable. Si le résultat n’est pourtant pas d’une abjection absolue, il n’est ni inspiré, ni convenablement interprété. Reste une impression de gratitude gênée, de déception un peu honteuse à l’égard d’un musicien exceptionnel qui, pourtant, n’avait plus rien à prouver. Envie d’un retour à Ommadawn ? C’est très simple : réécoutez-le.